Avertissement 1: Le confinement dilate le temps disponible, et par conséquent il a malheureusement dilaté aussi la longueur de l’article que j’ai eu le loisir d’écrire ! Mais pour celles et ceux qui auront le courage et la patience d’aller jusqu’au bout, je leur promets en conclusion de l’article une belle carotte sado-masochiste (aller tout de suite à la fin c’est de la triche!!)

Avertissement 2 : Je n’ai pas eu le courage de me risquer à des néologismes pour adapter tous les noms de métiers à l’écriture inclusive. Cela aurait en outre rendu la lecture un peu ardue je crois. Mais il faut évidemment entendre chaque nom de métier au féminin autant qu’au masculin.

Passer ses journées au bureau à poster des mèmes de chat sur internet tout en faisant semblant de travailler ; ou encore consacrer 80 % de sa journée à remplir des formulaires pour programmer ou justifier son vrai travail qu’on ne met qu’1h par jour à effectuer ; depuis quelques décennies, nos sociétés capitalistes grouillent de ces emplois ennuyeux voire absurdes. Au-delà de l’anecdote, ils sont à la fois la cause de grandes souffrance pour celles et ceux qui les exercent – en dépit d’une rémunération souvent confortable – et le signe d’une crise globale de notre système économique. Il ne fallait rien de mieux que la plume acerbe et lucide de l’un des plus grands intellectuels anarchistes de notre temps, pour décrypter ce qu’il a lui-même baptisé du doux nom de bullshit jobs – les « jobs à la con ».

David Graeber est un anthropologue et économiste britannique, professeur à la London School of Economics. Son ouvrage Bullshit jobs, paru en 2018 et traduit en français pour les éditions Les Liens qui Libèrent par Elise Roy, constitue l’aboutissement d’un travail d’enquête qui a débuté en 2013 avec la rédaction par Graeber pour la revue Strike d’un article, « le phénomène des jobs à la cons [Bullshit jobs] », qu’il avait au départ conçu comme une simple provocation. Mais devant la foule de réponses que Graeber a reçu ensuite par mail, de la part de gens qui, ayant lu son article, se sont eux-même reconnus comme ayant des « jobs à la cons », Graeber s’est décidé à enquêter de façon plus approfondie et à creuser ce phénomène social encore peu étudié.

L’ouvrage que je vous propose de résumer à plusieurs vocations que je vais aborder successivement.

1) Il constitue d’abord une analyse sociologique, dont le matériau n’est autre que les centaines mails reçu par Graeber, et qui permet à l’anthropologue d’élaborer une définition et une typologie des jobs à la con, et de décrire leurs conséquences humaines désastreuses.

2) L’ouvrage propose ensuite une série d’explications économiques, politiques et historiques qui permettent de comprendre pourquoi notre société en est venue à multiplier les emplois qui ne servent à rien.

3) Graeber achève sa réflexion en esquissant des pistes politiques pour résoudre ce problème social et en finir avec les bullshit jobs.

1) Quels sont les jobs à la con ?

– Les témoignages. La lecture des 4 premiers chapitres de l’ouvrage est assez truculente, car Graeber cite abondamment les témoignages qu’il a reçus de la part de gens qui sont convaincus que leur métier ne sert à rien, n’a aucune utilité sociale.

L’un des exemples qui sert d’introduction relève certes de l’extraordinaire mais mérite d’être cité. Un ingénieur espagnol, de la ville de Cadix, a réussi à ne pas mettre les pieds à son boulot pendant 6 ans, sans que personne ne s’en aperçoive, et en a profiter pour devenir un spécialiste de l’œuvre de Spinoza. À l’occasion d’une restructuration de son service, plus personne ne savait s’il devait rendre des comptes à sa municipalité ou à la compagnie de gestion des eaux de la ville. Profitant de la confusion, il s’est fait discret, a constaté que personne ne lui demandait jamais de rendre des comptes sur son activité, puis a décidé de se faire la malle sans le dire à personne, touchant ainsi son salaire pendant 6 ans. La justice a fini par le rattraper. Il dut rendre les sous, mais il était devenu philosophe…

Cet exemple n’est pas révélateur du quotidien des jobs à la con, mais il nous permet de découvrir l’existence d’emplois qui ne servent tellement à rien qu’on peut les faire disparaître pendant des années sans que cela ne change rien au fonctionnement de la société.

– Définition. On vient d’approcher la définition du job à la con. Ce sont des emplois inutiles, qui n’ont aucune valeur sociale, n’apportent rien à personne ni à la société dans son ensemble. Mais comment peut-on mesurer l’utilité d’un emploi ? Le critère retenu par Graeber est celui du sentiment même de celui ou celle qui exerce cet emploi. En effet, en général nous faisons tout pour donner du sens à notre métier, quitte à en surestimer l’importance. Et c’est compréhensible : qui voudrait passer 8h de ses journées à faire quelque chose dont il pense que cela ne sert à rien. Dès lors, si on a affaire à quelqu’un qui affirme que d’après lui, son job est inutile, alors on peut sans trop se tromper penser qu’il dit vrai. Graeber élabore sa définition en plusieurs temps, je vous en donne directement la version finale : « Un job à la con est une forme d’emploi rémunéré qui est si totalement inutile, superflue ou même néfaste que même le salarié ne parvient pas à justifier son existence, bien qu’il se sente obligé, pour honorer les termes de son contrat, de faire croire qu’il n’en est rien » (p.39). On comprend alors également pourquoi il existe assez peu d’études et de mouvements militants qui s’emparent de ce phénomène : les personnes qui en sont les victimes s’efforcent de persuader leurs collègues (voire de se persuader elles-même) que leur travail est très utile. Imaginez qu’on vienne à prendre conscience de l’imposture : elles risqueraient de se faire licencier !

Au passage, l’auteur prend soin de distinguer les jobs à la con des « jobs de merde ». Ces derniers sont loin d’être inutiles. Ils sont au contraire vitaux pour la fonctionnement d’une société, mais ils sont ingrats, éprouvants et mal payés, de sorte que personne ne les choisit comme on choisit une vocation. On peut penser aux éboueurs, agents d’entretien ou hôtes de caisse dans un supermarché. Au contraire les jobs à la con sont généralement occupés par des gens qualifiés, tout frais sortis d’une grande école ou de l’université, et qui ne s’attendaient certes pas à ce que leur vie professionnelle soit si dépourvu de sens.

Mais où sont donc ces jobs à la con, et en quoi consistent-ils ?

– Typologie. Pour commencer, il faut insister sur le fait qu’ils ne se cantonnent pas au secteur public, comme on l’entend souvent. Le « mille-feuille » administratif n’est pas seul en cause. Il existe sans doute, à l’instar de l’ingénieur de Cadix, de nombreux postes de fonctionnaire peu utiles, mais Graeber montre que c’est surtout dans le secteur privé – notamment celui de la finance – que ces jobs ont explosé depuis plusieurs décennies. Au point même que, contrairement aux arguments des néo-libéraux, la privatisation partielle des services publics occasionne le plus souvent de nombreuses créations d’emplois superflus, liées à la gestion administrative des interactions entre acteurs du publics et acteurs du privé, autant de postes qui n’avaient aucune utilité lorsque le service était intégralement public.

D’autre part, il faut aussi distinguer des emplois qui sont entièrement des jobs à la con, dont la raison d’être est franchement discutable voire absurde, et des emplois qui sont partiellement à la con, qui contiennent une mission de base sans doute utile, mais qui sont envahis par une part grandissante de tâches à la con. Ainsi une étude américaine de 2016 nous indique que rien qu’entre 2015 et 2016, la part des tâches effectués par les employés américains qui relève de leur cœur de travail, de leur aveu même, est passé de 46 à 39 % (p.62).

Dans le chapitre 2, Graber distingue alors 5 types de jobs à la con (Et cela peut aussi s’appliquer aux tâches à la con qui sont affiliées à des jobs qui ne le sont pas nécessairement).

On a d’abord les larbins. Ce sont ceux dont l’emploi n’existe que « pour permettre à quelqu’un d’autre de paraître ou de se sentir plus important » (p.67). Ainsi, dans l’entreprise capitaliste moderne, l’idéologie managériale ambiante incite de nombreux cadres à recruter des employés avant même de savoir ce qu’ils vont leur faire faire, simplement afin de montrer qu’il y a des gens en dessous d’eux sur l’organigramme. Ainsi Ophelia, officiellement « coordinatrice de portefeuille », qui ne sait pas trop au juste pourquoi elle a été recrutée, mais qui concrètement fait le boulot que son supérieur devrait faire, pendant que ce dernier passe son temps à glander derrière son ordinateur en donnant l’impression qu’il est très occupé (p.74-75). On ne peut s’empêcher de penser à la série Madmen (pour celles et ceux qui l’ont vue), et à ses hommes publicitaires soit disant « géniaux » qui passent leur temps à enfiler clope et whisky sur le divan de leur bureau en regardant le mur et en méditant sur l’absurdité de l’existence pendant que leur secrétaire – femme, évidemment – fait tout le boulot.

On a ensuite les porte-flingue. Ce sont tous les emplois qui n’existent que parce que l’entreprise concurrente en a un aussi. On trouve encore ici la publicité, les télévendeurs, les avocats d’affaire, les communicants de toute sorte, les lobbyistes, etc. Autant de gens qui font partie des plus gros salaires mais qui, s’ils disparaissaient du jour au lendemain, n’affecteraient en rien le fonctionnement de la société (on peut même penser qu’elle s’en porterait mieux!). Ces emplois intimement corrélés à la concurrence des économies de marché, sont parmi les pires parce que celles et ceux qui les exercent, non seulement savent que leur travail n’a pas de sens, mais doivent en plus vivre avec la conscience qu’ils ou elles sont nuisibles à la société. Ainsi Tom l’artiste qui, après des études de graphisme, a trouvé un job payé 100 000 livres par an consistant à modifier des visages et des silhouettes dans des publicités et même des films pour les faire paraître plus beaux, et qui a pour effet, outre de vendre des produits cosmétiques superflus, de faire croire au consommateur qu’il n’est pas à la hauteur des standards de beauté. Pour Tom, toute l’industrie de l’image et de la pub est à ranger dans l’industrie des jobs à la con. Ce qui aurait pourtant pour effet de lui faire perdre son emploi et donc son salaire…

Vient le tour des rafistoleurs. Ce sont celles et ceux dont le job consiste à réparer des problèmes qui ne devraient pas exister. Les trois quarts des informaticiens sont concernés. Leur travail quotidien n’est en effet pas de développer des technologies fondamentales révolutionnaires, mais seulement à bricoler les technologies existantes défaillantes pour qu’elles fonctionnent. Et pourquoi ne fonctionnent-elles pas ? Parce qu’il n’existe précisément pas d’emploi bien rémunéré pour concevoir des technologies bien harmonisées entre elles, mais que la plupart des logiciels existant sont bricolés sur leur temps libre par des informaticiens passionnés qui n’ont pas l’occasion de travailler sereinement là-dessus dans leur temps de travail…car ils sont trop occupés à rafistoler les défaillances de l’existant ! Bref, un cercle vicieux si vous me suivez bien, mais qui fournit un salaire à des millions d’informaticiens dans le monde.

Il y a ensuite toute l’armée des cocheurs de case, dont le but est de « permettre à une organisation de prétendre faire quelque chose qu’en réalité elle ne fait pas » (p.92). C’est le cas de Betsy, qui a été embauchée dans une maison de repos pour « coordonner les activités de détente » des résidents. Concrètement, elle passe ses journées à faire remplir des formulaires aux résidents pour consigner les activités de détente dont ils aimeraient bénéficier pendant leur séjour. Elle rentre ensuite les données dans l’ordinateur, puis les oublie ou les supprime, puisque souvent les activités réellement proposées sont complètement déconnectées des demandes récoltés dans les formulaires, et qu’en outre la plupart des résidents restent trop peu de temps pour en bénéficier. En somme, Betsy passe son temps à faire un job à la con alors même que l’objectif supposé de son job n’est pas réalisé, à savoir divertir les résidents – ce qui constitue un travail de soin et de service à la personne réellement utile. L’existence du poste de Betsy permet simplement à la maison de repos de cocher la case « activités de détente » dans ses fichiers numériques et auprès des institutions qui la finance.

On en termine avec les petits chefs,dont le travail consiste à assigner des tâches à la con à leur subordonnés, voire à en créer de toute pièce parce qu’il faut bien occuper les larbins à quelque chose. On en trouve mille exemple dans le « management intermédiaire » que l’on trouve dans toutes les hiérarchies complexes des grandes entreprises.

Cette typologie a seulement pour but de faciliter la compréhension des différents rôles des bullshits jobs, mais Graeber admet parfaitement que la réalité est composite : de nombreux emplois cumulent les différents types. Ainsi Chloé, qui est une universitaire – donc on se dit qu’on a là un métier préservé de la « bullshitisation » – a été nommée Doyenne affectée au « leadership stratégique » de son université. Autant vous dire qu’elle ne faisait plus de recherche. Elle devait en gros imaginer une stratégie de communication et de gestion des fonds de son université, en recrutant des gens pour l’aider, mais le tout sans aucun pouvoir exécutif réel. Son travail ne servait concrètement à rien, sinon à faire apparaître que son poste existait dans l’organigramme de l’université. Elle était donc à la fois petite cheffe, cocheuse de case et aussi porte-flingue, puisque son poste n’existe que pour rivaliser avec l’organigramme d’universités concurrentes (les joies de la privatisation des universités!)

– Les conséquences sociales des jobs à la con. Je vais moins m’étendre sur les chapitres 3 et 4 qui sont moins drôles à restituer. Mais évidemment Graeber récolte aussi les témoignages de ces victimes – parfois rescapées – des jobs à la con, pour aussi mesurer leur impact sur le bien-être et la santé des salariés.

Certes, ce sont souvent des jobs biens payés. Être bien payés pour faire un job qui le plus souvent vous autorise à glander des heures entières sur Facebook, de quoi vous plaignez-vous ?

Le problème c’est que ce sont des boulots destructeurs pour l’esprit. On peut à la limite s’autoriser à ne rien faire pendant des heures, mais il faut en même temps être attentif à chaque instant pour éviter que son supérieur découvre qu’on ne fait rien. Sauf exception (l’ingénieur de Cadix), on ne peut jamais en profiter pour travailler sur un projet perso, car on est surveillé et ses heures sont comptabilisées. La plupart des salariés qui se sont confiés à Graeber ont connu des dépressions, parfois graves, et toute une foule de maladies liées à l’anxiété professionnelle. Certains s’en sont sortis en se tournant vers des jobs plus utiles, mais au prix d’une diminution considérable de leur salaire. D’autres arrivent à le supporter et à jouer le jeu grâce à une forte dose de distanciation, ou un peu d’humour, mais restent frustrés car ils ou elles sentent que leur vie n’a pas de but utile. Et Graeber souligne à cette occasion à quel point le sentiment d’être utile aux autres est important dans la valeur que l’on accorde à son métier.

2) Comment expliquer l’existence d’autant de jobs à la con ?

– Le paradoxe. L’existence même des jobs à la con pose un défi de taille à toute théorie critique du capitalisme : Comment peut-on concevoir que la recherche de la rentabilité maximale par les entreprises capitalistes soit compatible avec l’existence d’emplois inutiles ? Si la seule logique qui prévalait dans le monde économique était celle du profit maximal, tous ces emplois seraient immédiatement supprimés, pourrait-on objecter. Dès lors, de deux choses l’une : ou bien ces emplois sont réellement productifs pour le capital, simplement les salariés n’en ont pas conscience car ils ont un point de vue trop partiel sur leur rôle réel dans le système complexe que constitue leur entreprise ; ou bien la logique capitaliste n’est pas la seule logique qui prévaut dans notre monde économique.

C’est vers la 2e option que se tourne Graeber. Dans les chapitres 5 et 6 du livre, il tente de distinguer plusieurs niveaux d’explication qui peuvent permettre de rendre raison de l’existence des jobs à la con. Le premier niveau est celui des motivations individuelles ; le deuxième celui des forces économiques et sociales ; et le troisième, celui du contexte politique et culturel. L’articulation de ces trois niveaux permet de nuancer les interprétations marxistes traditionnelles trop économiciste, c’est-à-dire qui tendent à tout réduire à la seule logique interne des facteurs économiques (p.236-237).

– Le facteur économique : le secteur financier. Mais Graeber, lui-même de formation marxiste, ne nie évidemment pas l’importance de ces facteurs. Il consacre d’ailleurs de nombreuses pages à décrire la mutation des secteurs économiques, qui peut à elle seule expliquer partiellement la multiplication des bullshit jobs. En effet, on a coutume d’expliquer la mutation des systèmes productifs occidentaux aux XXe siècle par l’explosion du secteur des services, au détriment de l’industrie et surtout de l’agriculture. Mais cette tripartition des secteurs est égarante, au sens où nous intégrons dans le secteur tertiaire des activités qui ne relèvent pas du tout du service, qui ne rendent service à personne. D’autres économistes ont depuis les années 70 distingué un 4e secteur, celui de la banque, de l’assurance et de l’immobilier. Graphiques à l’appui, Graeber montre que c’est ce secteur qui explose depuis les années 70, tandis que celui des services proprement dit demeure constant. L’essor de ce secteur est tout à fait explicable à partir d’une analyse marxiste. Et Graeber rappelle que les taux de profit dans les activités industrielles sont très faibles depuis la robotisation massive de ce secteur, et que les investisseurs n’ont d’autres choix que se tourner vers les activités financières pour maintenir des taux de profit élevés. Ainsi, même un géant industriel comme General Motors aux USA « ne gagne plus d’argent en vendant des voitures, mais en percevant des intérêts sur ses crédits auto » (p.271). Or, c’est précisément dans ce 4e secteur du capitalisme financier que se développent des activités d’information et de communication qui concentrent la plus grande part des jobs à la con.

– Le facteur politique : la féodalité managériale. Mais cela ne résout toujours pas le paradoxe ! Le secteur financier plus encore que les autres est guidé par un impératif de profit. Pourquoi multiplierait-il les emplois superflus ? C’est là que le niveau politico-culturel vient s’articuler sur la logique économique. Le monde de la finance et de la grande entreprise dans ce 4e secteur est guidé par une idéologie managériale qui incite la classe dirigeante à recruter toujours plus de managers intermédiaires, notamment afin de grossir l’organigramme de l’entreprise et son prestige. En même temps que la rente spoliée par le monde de la finance sur le dos de l’activité productive réelle grossissait, le nombre de « professions intellectuelles et cadres sup » pouvant prétendre à une part de ce butin sous forme de primes et de stocks options a augmenté également.

Pour décrire le système ultra hiérarchisé qui en résulte, Graeber recourt à la comparaison avec le système de la féodalité médiévale. On a affaire à deux systèmes d’ « extraction de rente ». Dans la féodalité classique, ce sont les lourds impôts prélevés aux paysans qui sont redistribués par les seigneurs à leurs courtisans, cousins, etc. Ces derniers ne sont pas plus utiles à la société qu’un petit chef dans une grande banque aujourd’hui. Ils font tous partie de cette pyramide de parasites qui s’édifie sur les épaules de la masse laborieuse. Ce n’est pas moi qui emploi des mots si durs, ce sont les cadres sup de la finance eux-même qui l’avouent à Graber dans son livre ! Ainsi Eliot définit le travail de sa boîte [un gros cabinet d’audit] comme « une forme de parasitisme » (p.256), et Rupert, qui travaille à la City, affirme carrément que « le secteur bancaire tout entier est du pipeau, vu qu’il ne crée aucune valeur » (p.259).

On arrive alors à ce paradoxe étonnant, surtout aux yeux d’un marxiste orthodoxe, qu’au nom de cet « amour de la hiérarchie pour la hiérarchie » (p.277), « la féodalité managériale garantit partout que des milliers d’heures d’efforts créatifs seront gaspillés pour rien, littéralement » (287). Et cette idéologie contamine tous les secteurs, y compris ceux qui ne relèvent pas du monde de la finance au départ : industrie, services publics, etc. Ainsi, Graeber donne l’exemple de l’université qu’il connaît bien. Un département universitaire emploie à temps plein des gens dont le job exclusif est de constituer des dossiers pour recevoir des subventions. Or, seuls 10 % de ces dossiers aboutiront. On a donc 90 % du travail fourni qui n’a servi à rien.

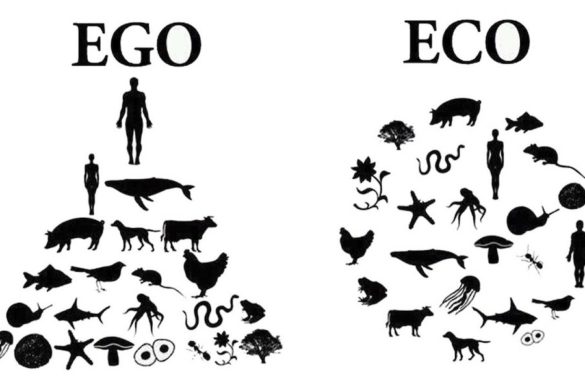

D’où la suggestion assez inouïe de Graeber à la fin du chapitre 5 : peut-être que « le système actuel n’est pas le capitalisme », ou peut-être qu’il constitue un système mixte, se rapprochant plus finalement de la féodalité médiévale. On ne peut s’empêcher de voir ici un tacle de l’anarchiste adressé aux marxistes traditionnels.

– Le facteur historique et culturel : l’idéologie de la valeur travail. En théorie, la suppression pure et simple de tous les jobs à la con permettrait de diviser par deux le temps de travail de tout un chacun, car Graeber estime leur nombre au moins à 50 % de l’activité économique totale, en incluant les tâches à la con qui envahissent des professions en elles-même utiles. On pourrait même grossir ce chiffre si on tenait compte de tous les métiers vraiment utiles qui n’existent que pour permettre aux jobs à la con d’exister. Par exemple le personnel d’entretien ou de restauration qui travaille dans une grande banque. Mais il ne vous aura pas échappé que nous n’avons pas pris cette direction d’une réduction drastique du temps de travail, qui ne serait pourtant pas si difficile à mettre en œuvre. Il y a certes des objections politiques. Ainsi Obama, que cite Graeber, reconnaissait lui-même au moment du débat sur l’assurance maladie aux USA en 2006, qu’on ferait beaucoup d’économies, en terme de sous mais aussi de paperasse, si on supprimait tous les assureurs privés (dixit!), mais il se rattrapait en disant que c’était impossible, car cela supprimerait trop d’emplois et réduirait au chômage et à la pauvreté trop de gens (p.243). On verra que la solution simple que proposera Graeber, celle du revenu universel de base, répond à cette noble inquiétude de l’ancien président américain.

Mais au-delà de la politique du plein emploi et de la lutte contre le chômage, qui n’a de sens que parce que nos revenus sont dépendants de notre emploi, il y a un facteur historique et culturel puissant qui plaide en faveur du travail pour le travail, quelle qu’en soit l’utilité. C’est l’idéologie séculaire de la valeur travail.

Ironiquement, même les marxistes et le mouvement ouvrier la partagent : c’est l’idée que travailler, c’est noble, c’est moral. Du moment que vous vous pointez au bureau tous les matins en vous disant que vous allez contribuer à la prospérité de votre pays, même si c’est pour vendre des crédits immobiliers pourris à de pauvres gens, eh bien vous êtes un brave homme, un honnête citoyen, car vous êtes un laborieux ! Je ne vais pas développer la longue histoire de cette idéologie qui puise ces sources dans le puritanisme chrétien. Je l’avais fait dans un premier article sur le travail. Mais Graeber le fait de façon beaucoup plus précise et intéressante dans le chapitre 6, en retraçant l’histoire des théories de la valeur en économie politique, et en montrant qu’en adoptant la valeur travail (l’idée que seul le travail crée de la richesse), Marx et les marxistes ont relayé un discours qui a eu pour effet pervers de moraliser le travail et de rendre inaudible toute critique du travail concret.

La contribution majeure de Graeber à cette longue histoire de la valorisation du travail réside dans son analyse de l’institution médiévale du life-cycle service, le « service domestique comme étape du parcours de vie », qui touchait toutes les classes sociales en Europe du Nord au Moyen-Âge. La domesticité était conçue comme une partie indispensable de l’éducation des jeunes qui, de l’âge 7 ou 9 ans jusqu’à l’âge adulte, étaient envoyés dans d’autres familles que la leur pour servir de domestique. Cela touchait aussi bien le fils de paysans que le fils de seigneur, et cela avait pour fonction de discipliner et rendre responsable l’enfant, afin qu’il puisse un jour à son tour devenir un homme ou une femme adulte capable de gérer ses affaires. Le fait de servir autrui, sans contrepartie, était ainsi valorisé comme une vertu. Cette forme de salariat pré-capitaliste était rude à supporter. On faisait faire aux enfants les tâches les plus ingrates. Mais il faut croire que les chrétiens médiévaux considéraient que cette forme d’humiliation par le travail devait rendre les individus meilleurs, chose qui aurait été vue comme pure folie pour un Grec ou un Romain, pour qui le travail était si avilissant que seuls les esclaves devaient s’y abaisser.

Toujours est-il que pour Graeber, la salariat capitaliste n’est qu’une systématisation et une extension du life-cycle service médiéval. Il a fourni un précédent et un modèle pour les calvinistes et autres puritains qui, au début de l’ère moderne comme l’a montré Max Weber, ont jeté les bases de l’idéologie de la valeur travail indispensable à la réussite de l’entreprise capitaliste d’exploitation du prolétariat. Le salarié moderne est comme un domestique médiéval, à deux différences près. D’une part la deuxième partie de son éducation (discipline et servilité) se consolide à l’école et non dans une famille étrangère. D’autre part sa condition n’est pas temporaire, en attendant qu’il puisse être un adulte capable de gérer ses propres affaires lui-même, mais elle est pérenne : la minorité économique et l’infantilisation le suivront jusqu’à la tombe.

3) Comment lutter contre les jobs à la con ?

Le poids de ces trois facteurs dans notre société – à savoir la logique propre au système productif capitaliste ; le poids de rapports de domination de type féodaux dans l’entreprise ; et enfin la valorisation historique du travail comme vertu – peuvent expliquer pourquoi la plupart des gens trouve normal de donner n’importe quel travail à faire à quelqu’un, quelle qu’en soit l’utilité, pourvu qu’il en bave.

Dans le dernier chapitre, Graeber s’interroge sur les graves conséquences politiques et sociales résultant de la prolifération des jobs à la con. Il évoque le consumérisme compensatoire, c’est-à-dire le fait que nous n’ayons pas assez de temps libre pour le consacrer à autre chose qu’à des divertissements fugitifs et des achats superflus. Il développe aussi une analyse passionnante sur les clivages sociaux grandissants, surtout aux États-Unis, entre une classe populaire ouvrière « aidante », qui fait un travail utile mais très mal payé ; une classe moyenne de salariés confortablement payés mais faisant des jobs à la con ; et enfin une élite culturelle urbaine, acquise à la gauche progressiste, qui a trusté tous les postes à la fois intéressants et bien payés, mais qui vit dans un cercle hyper fermé, dans de véritables dynastie (dont Hollywood n’est qu’un exemple parmi d’autres).

Au-delà de ces analyses, Graeber se risque à faire une proposition politique majeure pour en finir avec les jobs à la con, et même au-delà, pour en finir avec la plupart des violences de notre monde politique et économique. C’est la proposition déjà bien connue d’un revenu universel de base (le RUB). Mais la manière dont Graeber en justifie la légitimité mérite qu’on s’y attarde un peu. Il propose pour cela de commencer par regarder autrement ce que le mouvement socialiste a toujours appelé la classe ouvrière. Quand on pense à un ouvrier, on pense d’abord à un homme, et à un homme qui travaille avec ses mains, avec son corps. On pense au travail à l’usine. C’est l’image d’Épinal que l’on a de la classe ouvrière en Occident. Or, cette image n’a jamais correspondu à la réalité des classes salariées, et les mutations contemporaines de l’économie nous le montre encore davantage. Du fait de la robotisation ou de la délocalisation du travail d’usine. Les travailleurs et travailleuses des classes salariés ont ou bien été mis.e.s au chômage, ou bien ont réussi à s’élever jusqu’aux jobs à la con bien payés, crées pour combler le déficit d’emploi ; ou encore ils se sont reconvertis dans un autre type de travail ouvrier, mais qui en réalité a toujours été majoritaire : le travail de soin, le travail aidant. Graeber insiste sur ce point : les classes ouvrières ont toujours été constituées en majorité de femmes de ménage, de magasiniers, de conducteurs de trains, d’instituteurs modestes, etc. C’est ce qu’il appelle les « classes aidantes » (p.406). Elles font un travail réellement utiles, même s’il n’est pas directement « productif » car il ne fabrique rien. Mais elles ne sont pas récompensées pour leur utilité, car elles sont mal, parfois très mal payées.

Pourquoi ce regard sur les « classes aidantes » conduit-il Graeber au revenu universel de base (RUB) ? Eh bien parce que le travail de soin est un travail qui se prête mal à une mesure du temps de travail et de la valeur produite – contrairement au travail de production en usine. C’est un travail qui peut même ne pas être reconnu économiquement : comme le travail de « reproduction » comme dirait les marxistes, qui comporte notamment le travail ménager, l’éducation des enfants. Graeber inscrit donc la revendication du RUB dans la continuité de la revendication par des féministes d’un salaire au travail ménager. Les femmes ont toujours effectué mille tâches indispensables à l’économie, mais sans être valorisées économiquement. De la même manière, le travail aidant aujourd’hui, même lorsqu’il s’agit d’un emploi salarié, est très peu payé, en comparaison des jobs à la con qui pullulent dans les banques et assurances. Dès lors, pour revaloriser ce travail et reconnaître son utilité (incommensurable) comme il se doit, la solution qui s’offre est de désolidariser le revenu du travail, séparer le fait de travailler et le fait d’avoir un revenu. Il faut considérer comme un droit universel le fait d’avoir assez pour subvenir à ses besoins, quel que soit le travail effectivement produit. Et l’un des arguments, c’est que le travail effectivement produit consiste avant tout en du soin, de l’aide, du care, c’est-à-dire des activités non mesurables en termes de rendement.

Le RUB est donc une nécessité pour une triple raison : 1) Il permet à chacun.e de subvenir à ses besoins. 2) Il reconnaît la valeur du travail d’aide au quotidien qui sinon n’est jamais reconnu, comme le travail ménager. 3) Il reconnaît que la mesure de la valeur en économie (vaste débat) est en réalité impossible à déterminer d’après des critères objectifs de contribution (quelle serait par exemple la valeur économique produite par ne personne qui rend visite aux personnes âgées isolées pour faire une partie de carte avec elles ?) Dès lors, dans le doute, autant donner la même chose à chacun.e. Car ce qui demeure objectif par contre, c’est le fait que tout le monde a besoin de manger, boire, d’un toit pour se loger, etc.

Que deviennent les jobs à la con si l’on adopte le RUB ? Eh bien ils vont tout simplement disparaître d’après Graeber, qui donne deux arguments en ce sens.

1 – D’abord, il faut adopter un RUB sans conditions, c’est-à-dire sans aucune allocation sous condition de ressources. Tout le monde reçoit la même chose, quel que soit son revenu actuel. Cela peut paraître injuste, mais cela a pour conséquence de faire disparaître une foule de job à la con : tous les jobs qui consistent à concevoir et mettre en œuvre les allocations sous conditions de ressources, à surveiller et enregistrer les individus qui y ont droits, même à compliquer délibérément leurs démarches et entraver leurs droits en imaginant des systèmes administratifs kafkaïens qui découragent la plupart. Tous ces emplois nuisibles disparaissent dès lors que le RUB devient inconditionnel.

2 – Ensuite, l’argument central réside dans le fait qu’avec un RUB garanti, plus personne n’acceptera de faire un job à la con. Les gens auront enfin le choix de décider du domaine dans lequel ils veulent être utiles. La sécurité du RUB leur donnera le pouvoir de contrôler leurs conditions de travail, de refuser les tâches les plus absurdes, car ils auront toujours la possibilité d’agiter la menace de la démission. En effet, si les gens malheureux au travail ne démissionnent pas aujourd’hui, c’est parce qu’ils n’ont rien d’autre pour gagner leur pain, pas de plan B. Avec le RUB, il y a toujours une sécurité et donc un pouvoir de dire « non » au job à la con.

Graeber termine en s’inspirant de Michel Foucault et de l’influence de la culture BDSM sur sa pensée. Dans ses derniers écrits, le philosophe français avait eu à peine le temps d’esquisser, avant sa brutale disparition, une distinction entre pouvoir et domination. On ne peut pas échapper dans une société aux relations de pouvoir. Dès qu’on enseigne, dès qu’on séduit, dès qu’on dirige ou influence d’une quelconque manière la conduite d’autrui, on exerce un pouvoir. Il n’y a pas de mal à cela. Ce qui est violent et oppressif en revanche, c’est lorsque le pouvoir devient de la domination, c’est-à-dire un pouvoir exercé dans le seul intérêt de celui qui l’exerce, et dont on ne peut pas sortir, qui nous prive de toute échappatoire. La sexualité SM est un jeu de pouvoir qui n’est pas une domination – sinon une domination feinte – car il est toujours possible d’arrêter le jeu en prononçant un mot-clé déterminé à l’avance entre les joueurs. Disons le mot « orange » (exemple de Graeber). Le revenu universel de base ne garantira pas que tous les jobs deviendront intéressants et bien payés, il n’abolira pas le pouvoir. Mais il donnera à toutes celles et tous ceux dont le job se « bullshitise » la possibilité de dire « orange », la possibilité d’arrêter de jouer le jeu, pour faire autre chose de plus utile et de plus valorisant.

3 Commentaires

Super. Merci beaucoup!

[…] Source image […]

mais pour rester positif, il faut dire également que la satisfaction au travail est fonction de nombreux facteurs sur lesquels la gestion des ressources humaines peut agir : La multitude d’expérimentations et de pratiques empiriques en entreprise, s’accordent pour conclure que la satisfaction au travail est basée sur toute une série de conditions de travail favorables : https://www.officiel-prevention.com/dossier/formation/formation-continue-a-la-securite/conditions-de-travail-et-satisfaction-au-travail